Pertama, setiap muslim berkewajiban untuk selalu berkomunikasi kepada seorang fukaha dalam mengamalkan suatu amal ibadah maupun muamalah. Karena disadari bahwa tidak setiap manusia mampu memasuki jenjang mujtahid. Merupakan sikap dan perilaku rasional apabila seseorang yang tidak memahami bertanya dan menyandarkan dirinya kepada orang yang berpengetahuan.

Kedua, ada tiga cara seseorang boleh bertaklid kepada seorang mujtahid. (1) Dia yakin bahwa seseorang itu ahli ilmu. Ini dapat diperoleh karena kemasyhuran atau kepopularitasannya; (2) ada dua orang alim yang menginformasikan bahwa mujtahid itu benar-benar seorang mujtahid dengan beberapa syarat yang melekat pada dirinya; dan (3) disaksikan oleh mayoritas orang berilmu dan ahli khibrah bahwa mujtahid itu memang telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid.[1]

Ketiga, syarat yang sangat ketat untuk menjadi seorang mujtahid hingga secara akal memang layak diikuti dan ditaati. Di antara syarat-syarat seorang mujtahid yang menjadi marja` al-taqlîd adalah (1) seorang laki-laki. Seorang wanita yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama boleh jadi akan sampai kepada derajat mujtahid, namun dia tidak akan sampai kepada derajat sebagai marja` al-taqlîd karena ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti mengimami kaum laki-laki. (2) balig. Seseorang yang belum balig walaupun pandai tidak dapat menjadi marja` al-taqlîd. (3) berakal. Anak kecil yang belum sempurna pemikirannya atau mumayiz tidak dapat menjadi marja` al-taqlîd. (4) bermazhab Syi`ah Imâmiyyah.[2] Syarat ini merupakan suatu kewajaran karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa untuk mencapai derajat mujtahid, komunitas Syi`ah memiliki sekolah khusus yang mereka sebut dengan bahts al-kharîj.[3] (5) bukan anak zina. Seorang yang dilahirkan sebagai anak zina akan mempunyai pengaruh psikologis yang kurang bagus apabila dia menjadi pemimpin umat. (6) hidup.[4] Seorang mujtahid atau marja` al-taqlîd dalam mazhab imâmiyyah mesti hidup. Orang yang telah mati tidak dapat menjadi marja` al-taqlîd lagi karena tidak dapat membimbing dan menuntut umat dalam menata hidup. (7) merdeka. Seorang budak tidak mungkin secara akal dapat menjadi imam dan pemimpin umat karena dia masih terikat oleh tuannya. (8) adil.[5] Yang dimaksud dengan adil adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, tidak mengulangi dosa kecil, tidak rakus terhadap dunia, warak dalam beragama dan sebagainya.

Fenomena yang menarik tentang Syi`ah di Indonesia adalah adanya organisasi masyarakat yang dikelola oleh komunitas Syi`ah yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang berkantor pusat di Kemang Jakarta, Ahlul Bait Indonesia (ABI) sebuah organisasi masyarakat baru yang berkantor pusat di Mampang Jakarta Selatan. Ikatan Alumni Jamiah Almushthafa yang disingkat Ikmal yang berkantor di kampus Hauzah Ilmiah Al-Mushtafa, jalan Kebagusan Jakarta Selatan.[6]

Sebagai organiasi masyarakat Islam Syi`ah yang mempunyai pengikut, baik IJABI, ABI maupun Ikmal tentu mengamalkan dan mengikuti marja` al- taqlîd yang mereka anggap lebih alim (a`lam) dari marja` al-taqlîd yang lain. Oleh karena itu, praktik ibadah serta seremonial keagamaan yang mereka amalkan akan memberi gambaran obyektif keterikatan mereka kepada salah seorang marja` al-taqlîd. Secara faktual, marja` al-taqlîd memang belum ada di Indonesia, namun karena bertaklid kepada marja` al-taqlîd merupakan suatu kewajiban bagi setiap muqallid, maka dengan memperhatikan pengamalan ibadah penganut Syi`ah di Indonesia, kiranya akan dapat tergambar kepada siapa mereka bertaklid.

Peneliti membatasi masalah pada beberapa istilah yang menjadi kajian. Beberapa definisi operasional yang penting untuk disampaikan adalah:

Pertama, Marja` al-Taqlîd. Kata marja’ al-taqlîd terdiri dari dua kata yaitu marja’ dan taqlid (taklid). Marja` artinya tempat kembali atau tempat merujuk segala sesuatu, sedangkan taklid adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad. Maka marja` al-taqlîd adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi persyaratan ijtihad dan telah mendapat pengakuan secara resmi untuk dapat diikuti oleh umat dalam menjalankan ibadah. Marja` al-Taqlîd merupakan wakil Imam Mahdi dalam kegaiban besarnya. Ketaatan kepada marja` al-taqlîd berarti ketaatan kepada Imam zaman karena akal para marja` al-taqlîd lebih sempurna daripada akal orang awam. Amîr al-Mu’minîn `Alî Ibn Abî Thâlib berakata, akal adalah pondasi yang paling kuat. Imam Shâdiq berkata, tidak ada kekayaan yeng lebih berharga daripada akal dan tidak ada kemiskinan yang lebih dahsyat daripada kebodohan. Bahkan Imam al-Bâqir berkata, sesungguhnya manusia akan dihisab pada hari kiamat berdasarkan kapasitas akalnya saat tinggal di dunia. Oleh karena orang yang lemah akalnya wajib secara akal bertaklid kepada mujtahid.

Kedua, Rekonstruksi. Artinya membangun kembali atau memperbaiki kembali sesuatu yang sudah ada, baik karena ada yang perlu diperbaiki atau sekedar untuk memperkokoh bangunan yang sudah ada. Oleh karena itu, Rekonstuksi Marja’ al-taqlîd Syiah Imamiyah adalah melihat sebuah bangunan marja’ al-taqlîd sejak permulaan hingga menjadi seorang mujtahid dan kemudian dikukuhkan menjadi marja` al-taqlîd. Dalam kancah pemikiran fikih di Indonesia, konsep marja` al-taqlîd secara normatif jarang diketahui oleh kebanyakan kaum cendekiawan. Oleh karena itu, disertasi ini menyajikan bangunan marja` al-taqlîd yang telah terbangun dan termaktub dalam literatur Syi`ah Imâmiyyah. Setelah memahami secara obyektif bangunan marja` al-taqlîd.

Ketiga, Implementasi, adalah mengamalkan, melaksanakan atau mengaplikasikan, maka implementasi pemikiran marja`al-taqlîd dapat diterapkan setelah mengetahui bangunan marja` al-taqlîd secara obyektif, lalu dilihat bagaimana komunitas Syi`ah di Indonesia memahami konsep marja` al-taqlîd, bagaimana melaksanakan fikih mereka sesuai dengan panduan dari marja` al-taqlîd mereka. Sejatinya apabila semua doktrin yang ada dalam buku panduan marja` al-taqlîd diamalkan oleh masyarakat Syi`ah di Indonesia, maka tidak akan terjadi benturan yang akan menimbulkan sesuatu yang negatif,

Keempat, Syiah Imâmiyyah adalah salah satu kelompok Syi`ah yang masih eksis sampai hari ini, baik di Iran, Iran, Suria dan beberapa negara lainnya termasuk di Indonesia. Syi`ah Imâmiyyah adalah kelompok yang mengakui bahwa sepeninggal nabi Muhammad saw, pelanjut dan penerus dakwah beliau adalah `Alî bin Abî Thâlib, Hasan, Husayn dan Sembilan orang keturunan Husayn. Hingga dari mulai Ali ibn Abi Thalib sampai kepada Imam Mahdi jumlah, mereka ada dua belas orang Imam, oleh karena itu mereka disebut juga dengan Syi’ah itsna `asyariyyah. Kedua belas imam yang disebutkan secara rinci oleh Rasulullah saw adalah `Alî ibn Abî Thâlib, Hasan ibn `Alî ibn Abî Thâlib, Husayn ibn `Alî ibn Abî Thâlib, `Alî ibn Husayn, Muhammad ibn `Alî, Ja`far ibn Muhammad, Mûsa ibn Ja`far, `Alî ibn Mûsa, Muḫammad ibn Alî, `Alî Ibn Muhammad, Hasan ibn Alî, Muhammad ibn Hasan.

Seorang marja` al-taqlîd sebagai tempat kembalinya masyarakat awam dalam menjalankan perintah agama mempunyai tugas yang kompleks, baik dalam hubungannya dengan ibadah mahdhah maupun ghayru mahdhah atau berhubungan dengan masalah-masalah klasik atau kontemporer. Secara singkat, seorang Marja` al-taqlîd adalah solusi praktis bagi umat dalam menjalankan hidup pribadi maupun sosial. Salah satu keuntungan dan kesuksesan dalam menjalankan konsep marja`iyyah, orang awam mempunyai rujukan yang jelas dan cerdas dalam menjalankan ajaran agama. Semua persoalan yang dihadapi dalam hidup dapat ditanyakan langsung kepada marja` al-taqlîd-nya. Seseorang yang bertaklid kepada marja` al-taqlîd tidak perlu menunggu hasil fatwa lembaga hukum seperti Majelis Ulama apabila menemukan persoalan dalam bidang fikih ibadah maupun muamalah. Dalam mazhab Syi`ah Imâmiyyah kedudukan seorang marja` al-taqlîd mempunyai posisi yang penting dan strategis, hingga suatu hal yang sangat menarik apabila dilakukan kajian dan penelitian tentang keberadaan dan hubungannya dengan muqallid-nya.

Jamaah Syi`ah Imâmiyyah Indonesia yang terhimpun dalam beberapa ormas tentu mempunyai marja` al-taqlîd, seperti halnya Syi`ah Imâmiyyah di Negara-negara lain, namun demikian perlu penelitan mendalam bagaimana konstruksi marja` al-taqlîd dan implementasinya sehingga diketahui rekontrusksi marja` al-taqlîd Syi`ah Imâmiyyah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konstruksi marja` al-taqlîd?; (2) Bagaimana rekonstruksi marja` al-taqlîd?; dan (3) Bagaimana implementasi marja` al-taqlîd bagi penganut Syi`ah Imâmiyyah di Indonesia?

Landasan Teori

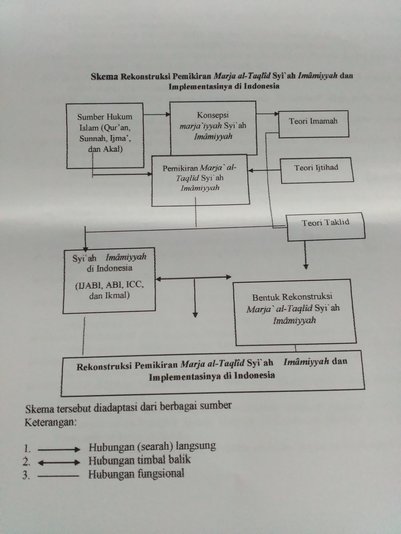

Teori hukum dalam penelitian ini sangat signifikan. Sebuah teori hukum akan memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal yang diteliti tersebut adalah ilmiah atau paling tidak, dapat memberikan gambaran obyektif bahwa penelitian itu memenuhi standar teoritis. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan agar terjadi kesinambungan antara grand theory, middle theory dan applicative theory, maka penelitian ini menggunakan teori imamah sebagai grand theory (teori dasar), teori ijtihad sebagai middle theory (teori menengah) dan teori taklid menjadi applicative theory (teori terapan).

Imamah

Imamah adalah kepemimpinan[7] yang bersifat umum dalam urusan agama dan dunia yang diemban oleh orang tertentu sebagai pengganti Nabi Muhammad saw dan keberadaannya wajib secara akal.[8] Kemestian adanya seorang imam adalah luthf dari Allah Ta`ala yang merupakan hak hamba. Karena adanya imam yang adil dan bijak serta memiliki ilmu yang sempurna akan menghalangi manusia jatuh kepada kebinasaan, mendekatkan mereka kepada ketaatan serta menjauhkan mereka dari kemaksiatan.[9]

Kemestian atau kewajiban adanya imam merupakan kesepakatan umat. Seluruh ulama baik dari kalangan Ahl al-Sunnah, Murji`ah, Syi`ah, Khawarij sepakat tentang kemestian adanya imam, karena keberadaan seorang imam akan mengantarkan umat menegakkan hukum Allah dan mewujudkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.[10]

Imamah dalam pandangan Syi`ah Imâmiyyah merupakan hal yang sangat fundamental. Konsep ini tidak hanya didukung oleh argumentasi rasional, namun juga telah ditetapkan berdasarkan dalil naqli, baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Keyakinan kepada imam merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Nabi Muhammad saw jauh sebelum wafatnya sudah menetapkan washî-nya, pelanjut dakwah risalahnya yaitu `Alî ibn Abî Thâlib. Pengangkatan `Alî ibn Abî Thâlib sebagai pelanjut dakwah risalah Islam bukanlah sebuah rekayasa politik untuk suksesi masa depan, namun telah menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk mengemban dakwah Islam agar berlanjut sampai akhir zaman.[11]

Studi tentang imamah berangkat dari pemahaman surat al-Baqarah, 2: 124:

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاقَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين

“Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrâhîm dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia berfirman, sesungguhnya Aku menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Ibrâhîm menjawab, apakah termasuk keturunanku? Allah berfirman, janji-Ku tidak menyentuh orang-orang yang zalim.”

Tafsir ayat ini sebagai berikut, sesungguhnya Aku menjadikan engkau (Ibrâhîm) sebagai imam yang diikuti, baik perkataan maupun perbuatanmu. Dan kata imam mempunyai dua arti yaitu, pertama, bahwa seorang imam diikuti, baik perkataan maupun perbuatannya. Kedua, seorang imam berdiri menata umat, menegakkan semua urusannya, membina akhlaknya, melaksanakan kepemimpinannya, menegakkan hukum terhadap yang berhak serta memerangi orang-orang yang menipu dan memusuhinya.[12] Lebih lanjut, setiap nabi pasti memerankan peran imam dalam makna pertama yaitu, diikuti baik perkataan dan perbuatanya. Namun, tidak setiap nabi memerankan peran imam dalam makna kedua.[13] Nabi Ibrâhîm as setelah memerankan peran imam dalam makna pertama, Allah mengangkatnya sebagai imam dalam makna kedua yaitu mengajarkan akhlak yang mulia, memerangi musuhnya, memberikan bimbingan agama dan berjihad melawan orang kafir.[14] Kehadiran seorang imam pada sisi keilmuan dan kemaksumannya sama dengan seorang nabi. Dia adalah Khalifah Allah dan Khalifah Rasulullah. Imamah adalah penjaga agama, penata kaum muslimin, yang memperbaki dunia dan memuliakan orang beriman. Posisi seorang imam dalam sebuah artian hadis adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menjadikan Ibrâhîm sebagai hamba sebelum diangkatnya menjadi nabi, dan Allah menjadikannya sebagai nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Dan Allah mengangkatnya menjadi rasul sebelum diangkat menjadi al-khalîl, dan Allah menjadikannya sebagai al-khalîl sebelum diangkatnya menjadi imam. Setelah memenuhi dan terkumpul semua kedudukan itu, Allah berfirman kepada Ibrâhîm, sesungguhnya Aku menjadikanmu sebagai seorang imam bagi manusia. Ibrâhîm berkata, apakah kedudukan imam juga berlaku bagi keturunannya? Allah menjawab, sesungguhnya janji-Ku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim”.[15]

Merespon ayat dan hadis di atas, kedudukan imamah dan nubuwwah memiliki beberapa penafsiran.[16]

(1) Imamah adalah nubuwwah itu sendiri. Artinya imamah tidak berbeda dengan nubuwwah karena setiap nabi adalah imam. Perbedaannya ialah, maqâm nubuwwah diterima Ibrâhîm saat masih usia muda, sedangkan maqâm imamah diterimanya setelah berusia tua. Allah berfirman dalam surat al-Anbiyâ, 21: 60, “mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela (berhala-berhala) ini namanya Ibrâhîm.” Dan pada surat Maryam, 19: 41, “Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrâhîm di dalam Kitab (al-Qur’an), sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.”

(2) Imamah adalah maqâm tasyrî’î bukan maqâm nubuwwah.[17] Nabi Ibrâhîm as diangkat menjadi imam setelah melalui berbagai ujian. Maqâm nubuwwah adalah proses yang harus dilalui untuk mengungkap maqâm imamah.

(3) Imamah adalah maqâm tasyrî’î yang lebih tinggi daripada maqam nubuwwah. Maqâm imamah bukan maqâm yang bersifat ruhani, pribadi dan khusus, tetapi imamah adalah maqâm sosial yang masif dan kolektif.[18] Allah berfirman, Aku jadikan engkau sebagai imam seluruh manusia. Yang dimaksud dengan maqâm tasyrî’î adalah kewajiban umat untuk mengikuti nabi dalam seluruh perkataan dan perbuatannya.[19] Telah tertera dalam surat al-Nisâ: 64 tentang Allah memerintahkan agar manusia taat kepadanya dan beramal sesuai bimbingannya, yang artinya “…Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah…”. Nabi Ibrâhîm setelah diangkat menjadi nabi, Allah mengangkatnya menjadi imam bagi manusia yang bersifat masif, global dan sosial.

(4) Imamah adalah maqâm takwîniyyah yang merupakan salah satu tingkatan pendekatan diri menuju Allah Ta`ala, seperti berbuat baik, ikhlas dan lain sebagainya. Pada maqâm ini kedudukan imam lebih rendah dari maqâm kenabian.

(5) Imamah adalah maqâm takwîniyyah di atas maqâm kenabian, yaitu kemampuan menyempurnakan diri hingga sampai kepada derajat kesempurnaan. Pada posisi ini seorang imam telah sampai kepada derajat pemberian Ilahi. Derajat takwîniyyah adalah pemberian Allah berupa kesempurnaan seseorang dalam maqâm ruhani. Maka seseorang diangkat oleh Allah menjadi imam apabila dia telah sampai kepada derajat ini. Dalam keadaan ini maqâm imamah lebih tinggi daripada maqâm kenabian.

Ijtihad

Ijtihad memberikan isyarat bahwa hukum itu dinamis, responsif dan aktual, baik terhadap masalah hukum klasik maupun kontemporer. Disadari sepenuhnya bahwa wahyu terbatas sedang problematika hidup selalu dinamis dan berubah. Maka ijtihad merupakan sebuah kemestian yang harus dilakukan oleh para ulama. Apabila ada satu kasus yang hendak diketahui hukumnya, namun setelah diteliti ternyata ada dalil sharîh yang qath`i yang menjelaskannya, maka ijtihad tidak dapat diberlakukan. Dalam kondisi seperti itu yang diperlukan adalah mengaplikasikan dalil tersebut dan mengamalkannya.

Namun apabila ada suatu kasus yang ingin diketahui ketetapan hukumnya, namun ada dalil yang zhanni, baik wurûd maupun dalâlah-nya, maka dalam keadaan seperti ini pintu ijtihad terbuka lebar. Atau juga apabila ada kasus yang tidak ada dalilnya, maka ini menjadi ranah ijtihad karena seorang mujtahid akan meneliti dan membahasnya agar diperoleh status hukumnya, baik dengan perantaraan qiyâs, istihsân, istishhâb, `urf, mashâlih al-mursalah dan sebagainya.

Ruang lingkup ijtihad adalah menggali segala sesuatu yang tidak ada dalilnya secara eksplisit (dalil zhanni, baik dalâlah maupun tsubût-nya) dan menggali atau menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang tidak ada dalilnya baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Adapun terhadap masalah yang ada dalil qath`i-nya, baik dalâlah dan tsubût-nya, maka ijtihad tidak bisa diberlakukan. Ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap masalah yang tidak ada dalil qath`i-nya, oleh karena itu tidak ada ijtihad bagi sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama, seperti tentang wajibnya salat, puasa dan sebagainya.[20]

Ijtihad terhadap hukum syariat dalilnya adalah zhanni. Ketika disebut hukum syariat, maka kandungan maknanya adalah keluar dari hukum akal, hukum bahasa dan sebagainya dan ketika disebut hukum zhanni, itu untuk membedakan dari hukum qath`i seperti ibadah Salat dan sebagainya.[21]

Berbeda dengan uraian di atas, menurut Syi`ah, ijtihad dalam arti mengerahkan segala kemampuan berpikir untuk menetapkan suatu hukum dari sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah adalah batil. Karena ijtihad seperti itu murni hasil olah pikir seseorang. Ijtihad seperti ini memberikan peluang akal mandiri dalam menentukan hukum dan menjadikan ijtihad dalam bentuk ijma` dan qiyâs sebagai sumber hukum.[22] Sayid Murtadha yang hidup pada abad ke-5 Hijriyah di dalam kitabnya, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Bâqirr al–Shadr berkata, sesungguhya ijtihad itu batil. Seorang pengikut Syi`ah Imâmiyyah tidak boleh beramal dengan landasan zhann, ra`yu dan ijtihad.[23]

Menurut mereka bahwa Islam telah sempurna dalam merespon segala permasalahan hidup dan manusia cukup merujuk kepada al-Qur’an dan al-Sunnah dalam menyelesaikan semua persoalan yang dihadapinya. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Shâdiq berkata, yang artinya sesungghnya Allah Ta`âla telah menurunkan tibyân (penjelas) bagi segala sesuatu dan tidak ada yang terlupakan sedikitpun apa yang dibutuhkan oleh hamba. Apabila seorang hamba tidak mampu menggali dan memahami itu, maka dia akan berkata, seandainya tidak ada di dalam al-Qur’an, tentu ada di sini (al-Sunnah).[24]

Ulama Syi`ah berpendapat bahwa segala permasalahan hukum hanya boleh dirujuk kepada al-Qur’an dan al-Sunnah secara ta`abbudi dan mereka menolak peran akal dalam menetapkan suatu hukum karena akal sangat berpeluang melahirkan kesalahan. Oleh karena itu, akal tidak dapat digunakan sebagai alat dalam menetapkan permasalahan agama. Ulama Syi`ah yang berkeyakinan seperti ini disebut kaum akhbâriyyûn. Mereka berpendapat telah banyak umat yang telah mengikuti orang-orang yang berbeda dengan kami, yaitu ahl al-ra`yi dan qiyâs dan kaum naturalistik serta para filosof yang bersandar kepada akal dan mereka tidak segan-segan mecampakkan hadis yang bertentangan dengan akal mereka.

Ijtihad yang benar dan diperbolehkan oleh Syi`ah adalah melakukan kerja keras untuk memahami al-Kitâb dan al-Sunnah.[25] Proses ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ilmu yang luas. Imam Bȃqir memanggil Aban ibn Taghlîb dan berkata, duduklah engkau di masjid dan berilah fatwa kepada manusia, sesungguhnya aku senang melihat orang Syi`ah seperti kamu.[26] Ijtihad menurut ulama Syi`ah lainnya adalah menelusuri jalan-jalan untuk mengungkapkan hukum dari al-Kitâb dan al-Sunnah, yaitu meng-istinbâth-kan hukum furû` dari ushûl yang tertera dalam agama. Oleh karena itu, kaidah pokok ijtihad dalam Syi`ah adalah al-Kitâb dan al-Sunnah. Sunah dalam pandangan Syi`ah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari imam maksum ahl al-bayt, atau mengambil sesuatu dari pendapat sahabat yang terpercaya (tsiqah), perkataan, perbuatan dan ketepatannya.[27]

Ulama Syi`ah sepakat bahwa ijtihad harus dilakukan untuk mencari status hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum berijtihad menurut mereka adalah fardu kifayah. Argumentasi yang dijadikan sandaran adalah firman Allah dalam surat al-Tawbah, 9: 122.

Ulama Syi`ah maupun Sunni sepakat bahwa ijtihad adalah suatu kreasi intelektual yang berat dan memerlukan kerja keras dalam menetapkan hukum, baik yang diambil dari al-Kitâb maupun al-Sunnah. Oleh karena itu tidak semua manusia dapat melakukan kerja keras seperti ini, maka para ulama memberi syarat dan ketentuan tertentu bagi mereka yang akan melakukan ijtihad, karena ijtihad adalah aktifitas yang berat seperti mengangkat batu yang berat, bukan seperti mengangkat pasir yang ringan. Oleh karena itu, terdapat dua syarat bagi mereka yang mau melakukan ijtihad. Pertama, menguasai ilmu-ilmu syariat. Kedua, seorang yang adil, yaitu seseorang yang selalu menjaga diri dan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat.[28]

Taklid

Taklid secara bahasa artinya menjadikan sesuatu terikat di leher. Menurut istilah, taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Al-Ghazâlî berkata, taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa hujjah, tidak ada jalan untuk mengetahui, baik dalam bidang ushûl maupun dalam bidang furû. Menurut pendapat lain, taklid adalah menerima pendapat orang yang berkata tentang sesuatu, namun engkau tidak tahu dari mana orang itu mengambil pendapatnya.

Ulama-ulama Syi`ah menjelaskan taklid dalam kitab panduan yang digunakan oleh para muqallid. Taklid adalah mengamalkan fatwa dan pendapat mujtahid yang memenuhi syarat. Imam Khomaynî berkata, taklid adalah mengamalkan sesuatu yang disandarkan kepada fatwa seorang ahli fikih tertentu. Taklid dalam bidang hukum adalah beramal dengan pendapat salah seorang mujtahid. Mujtahid tersebut harus memenuhi persyaratan ijtihad yaitu laki-laki, balig, berakal, Syi`ah Itsna `Asyariyyah, bukan anak zina, hidup, merdeka dan adil.

Taklid merupakan sebuah kewajiban dalam mengamalkan pendapat seorang mujtahid tertentu, sekalipun dia tidak mengamalkan sesudahnya; bahkan sekali pun dia tidak mengambil fatwanya. Apabila dia mengambil risȃlah `amaliyyah dan dia melazimkan membacanya sudah cukup disebut sebagai taklid.

Kedudukan hukum bertaklid, dapat ditelusuri dengan dua pendekatan. Pertama, taklid dalam pandangan akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengikuti dan manut kepada orang lain itu tidak baik, karena orang yang diikuti bisa baik dan mungkin juga tidak baik. Mengikuti tanpa memperhatikan orang yang diikuti adalah taklid buta dan itu tercela secara akal. Seseorang mengikuti orang lain tentu karena sebab. Seseorang mengikuti pendapat orang lain mungkin karena menurut pengetahuannya orang yang diikuti itu baik atau dia tidak tahu bahwa orang yang diikuti itu baik atau buruk, namun ada orang lain yang lebih berpengetahuan daripada dirinya mengatakan bahwa orang yang diikuti itu baik, maka secara akal mengikuti orang lain yang baik, itu adalah baik menurut akal.[29]

Orang awam yang tidak berpengetahuan tentang ilmu agama lalu mengikuti seorang ulama yang luas pengetahuan agama, apakah merupakan kebolehan badîhî? Shȃhib al-Kifȃyah berkata bahwa orang awam mengikuti pendapat seorang mujtahid merupakan fitrah yang tidak butuh dalil. Seorang yang bertanya kepada penduduk suatu tempat saat orang itu tidak mengetahui daerah itu adalah sebuah kemestian yang tidak perlu diperdebatkan akan kebolehannya. Karena secara fitrah orang yang tidak tahu pasti akan bertanya kepada orang yang tahu. [30]

Kedua, taklid dalam pandangan syara`. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa ushûl al-syarî`ah dan furû`-nya tidak akan pernah keluar dari koridor hukum akal.[31] Secara akal sudah terbukti bahwa mengikuti seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad bukan suatu kebolehan, tetapi sebuah kemestian rasional. Untuk merelevansikan antara rasionalitas dengan kebenaran nas, dikemukakan dalil naqli pada surat al-Mȃidah, 5:104 yang menunjukkan kemestian bertaklid bagi orang awam.[32]

Berdasarkan persyaratan yang telah dikemukakan, apakah seorang mujtahid yang diikuti harus seorang yang al-a`lam dan seorang harus mengikuti mazhab tertentu? Setiap muslim merdeka dan tidak ada kemestian untuk mengikuti mazhab tertentu serta tidak wajib pula untuk mengikuti orang yang al-a`lam.[33]Al-Qur’an secara eksplisit telah menjelaskan secara gamblang bahwa seseorang wajib taat kepada Allah dan Rasulullah saw, tanpa pengecualian. Oleh karena itu, seorang mukallaf harus mengetahui apa yang Allah syariatkan di dalam al-Qur’an. Dan untuk mengetahui al-Sunnah seseorang harus mengetahui Sunah Nabi Muhammad saw. Merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya seseorang cukup dengan memahami al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif[34] dan yuridis empiris.[35] Penelitian yuridis normatif dilakukan atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut para marâji`. Doktrin yang dikonsepkan dan dikembangkan oleh para marâji` yang tertuang dalam buku-buku dan fatwa-fatwanya dikenal dengan doktrin positivism. Adapun aksi yang dilakukan peneliti dengan pendekatan yuridis empiris ini adalah dengan melihat kenyataan sosial dan kultur Syi`ah Imâmiyyah di Indonesia, serta implementasi pemikiran marja` al-taqlîd bagi penganut Syiah Imâmiyyah di Indonesia[36] melalui organisasi dan lembaga dakwah Syi`ah di Indonesia seperti Islamic Cultural Centre (ICC), Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Ahlul Bait Indonesia (ABI), dan Ikatan Alumi Jamiah Almusthafa (Ikmal).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti menggambarkan semua data atau keadaan penganut Syi`ah Imâmiyyah di Indonesia, organisasi dan lembaga dakwah Syi`ah Imâmiyyah di Indonesia seperti ICC, IJABI, ABI, Ikmal yang kemudian diananalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya ditemukan jawaban perlukah dilakukan rekonstruksi antara ajaran Sunni dan Syi`ah hal-hal yang berkaitan dengan masalah furû` al-dîn. [37]

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau dikenal dengan library research.[38]Penelitian ini mencari landasan teoretis tentang rekonstruksi pemikiran dan implementasi marja` al-taqlîd Syi`ah Imâmiyyah. Oleh karena itu, studi kepustakaan ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian ini, hingga peneliti menjadikan buku-buku sebagai sumber utama dari penelitian ini. Baik buku-buku yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan marja` al- taqlîd dan Syi`ah Imâmiyyah. [39]

Buku-buku yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah, Minhâj al-Shâlihîn, Tawdhîh al-Masâil, Ajwibah al-Istiftâ’ât, al-Masâil al-Fiqhiyah, Tahrîr al-Wasîlah, Resoleh-e a Tawdhîh al-Masâil, Hawla al-Syî’ah, selain buku-buku tersebut penelitian ini juga menelusuri data primer tentang perkembangan Syi`ah di Indonesia dalam kurun sepuluh tahun terakhir yang diperoleh dari data-data lembaga atau yayasan dakwah Syi`ah Imâmiyyah yang ada di Indonesia, seperti AD/ART Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Ahlul Bait Indonesia, Islamic Cultural Center, dan Ikatan Alumni Jamiah Almusthafa.

Ada pun sumber sekunder[40] dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ushûl al-fiqh dan fikih dari mazhab yang lain, diantaranya kitab Dhawâbit al-Mashlahah fi al-Syarî`ah al-Islâmiyyah karya Muhammad Ramadhan al-Bûthî, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm karya Sayf al-Dîn Abi al-Hasan `Alî ibn Abî Muhammad al-Amidî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi karya Wahbah Zuhaylî, al- Risâlah li al-Imâm al-Mathlabî karya Muhammad Idris al-Syâfi`î, dan berbagai tulisan serta artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Teknik book review juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu penulis meneliti berbagai tulisan tentang konsep hukum Syi`ah Imâmiyyah dalam berbagai literatur lalu mereformulasi pendapat para ulama Syi`ah Imâmiyyah hingga diperoleh informasi yang utuh tentang perkembangan hukum Syi`ah Imâmiyyah. Diantara buku-buku yang dijadikan sebagai book review adalah Hawl al-Syî`ah wa al- Marja`iyyah fi al-Waqt al-Hādhir karangan Syaikh Muhammad `Alî al-Taskhîrî, Masâil al-Ijtihâd wa al- Taqlîd wa Manâsib al-Faqîh karangan Husayn Nûrî al-Hamdanî, Risālah Tawdhîh al-Masâil dan Risâlah Wasîlah al-Najât karangan Muhammad Taqî Bahjat, Tahrîr al-Wasîlah karangan Imam Khomaynî, al-Nas wa al-Ijtihâd karangan Syarîf al-Dîn al-Mûsawî, Tawdhîh al-Masâil Marâji` karangan Sayyid Muhammad Hasan Banî Hâsyimî Khomaynî.

Untuk menambah keakuratan penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan Hujjah al-Islâm wa al-Muslimîn Sayyid Reza Mushawi sebagai direktur ICC Jakarta dan wakil Ayatullah Sayyid Khamane’i, Hujjah al-Islâm wa al-Muslimîn Sayyid Faris sebagai wakil Ayatullah Sayyid Husayn Sîstânî, Akbar Sholeh sebagai wakil pendidikan Ayatullah Wahid Khurasani, Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc.sebagai Ketua Dewan Syura IJABI, `Abdullah Bek, M.A., sebagai wakil ketua Ahl al-Bayt Indonesia, Sayyid `Alî Husayn Alatas sebagai sekertaris ICC, Habib Hasan Dalil sebagai Ketua ABI, Otong Sulaiman sebagai Ketua Alumni Ikatan Hauzah Ilmiah al-Musthafa, Hasan Abu Umar sebagai Ketua Yayasan Mulla Sadra, Husayn Al-Kaf, Ketua Yayasan al-Jawad Bandung.

Hasil Penelitian

Rekonstruksi dan Implementasi Marja` al-Taqlîd Syi`ah Imâmiyyah di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu historis dan doktrinal. Pada sisi historis, penelitian ini menelusuri sejarah lahirnya marja` al-taqlîd dan hubungannya dengan târîkh tasyrî’ Islam Syi`ah Imâmiyyah.

Secara faktual ulama Syi`ah dibagi ke dalam dua kelompok yaitu akhbâriyyûn dan ushûliyyûn. Kelompok akhbâriyyûn adalah kelompok yang hanya memahami teks al-Qur’an dan Hadis dan menolak penggunaan ijtihad dan rasionalitas. Bukti-bukti itu dapat ditelusuri dalam literatur Syi`ah klasik. Sedangkan kelompok Ushûliyyûn adalah kelompok yang dominan menggunakan akal dan rasionalitas dalam memahami dan merespon teks suci.

Menurut akhbâriyyûn kedudukan manusia dalam pandangan hukum sama, artinya setiap manusia dalam menentukan sesuatu hukum tidak mesti merujuk kepada ulama tetapi cukup merujuk kepada al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum. Oleh karena itu penentuan wajib, sunah, haram, makruh dan mubah dapat dirujuk langsung kapada al-Qur’an dan al-Sunnah. Apabila terjadi kontradiksi antara pemahaman teks dan konteks, maka kaum akhbâriyyûn akan mendahulukan teks daripada konteks. Demikian pula apabila terjadi perbedaan pendapat antara akal dan wahyu, maka dengan mudah mereka merujuk kepada wahyu dan meninggalkan akal.

Berbeda dengan kaum akhbâriyyûn, menurut kaum ushûliyyûn bahwa taat dan mengikuti perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad saw dan para ma`shûmîn bukan berarti mematikan kreasi intelektual mereka.[41] Banyak bukti sejarah bahwa pada masa risalah dan pada masa keimamahan banyak persoalan yang diselesaikan dengan landasan pemikiran rasional sebagaimana diajarkan oleh para ma`shûmîn. Namun menurut hemat penulis tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kaum akhbâriyyûn bergerak secara masif sedangkan pemahaman ushûliyyûn hanya segelintir orang yang mengalami kasus-kasus tertentu.

Lahirnya konsep marja` al-taqlîd merupakan hasil pemikiran para ulama ushûliyyûn yang melihat betapa pentingnya upaya rasionalitas untuk mencapai tujuan dan hakikat syariat. Institusi marja`iyyah menjadi sangat penting dalam membimbing umat untuk memahami tujuan dan hakikat diturunkannya agama. Untuk mencapai maksud itu, maka para mujtahid mendirikan sekolah agama yang disebut dengan hawzah `ilmiyyah.

Berdasarkan ayat dan riwayat, tidak dapat dipungkiri bahwa marja`iyyah adalah sebuah interpretasi teks, yang tidak anti kritik dan perubahan. Marja`iyyah sebagai sebuah institusi bermula dari konsep al-marja` al-`ilmiyyah. Yaitu sebuah bentuk kajian yang luas baik dalam ranah akidah, muamalah, akhlak dan ibadah.[42] Lebih lanjut menurut `Abdul Hâdî al-Fadhlî, bahwa marja`iyyah sebagai sebuah institusi seperti sekarang ini dimulai dari Syaykh Mufid, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Sayyid al-Murtadha dan Syaykh Thûsî. Konsep marja`iyyah pada masa berikutnya hanya terfokus pada studi tentang hukum Islam, fikih dan ushûl fiqh, namun bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak dipelajari.

Marjaiyyah

Penulis menyimpulkan bahwa rekonstruksi yang harus dilakukan oleh Syi`ah Imâmiyyah di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, Marja`iyyah sebagai interpretasi teks mempunyai nilai sakral, artinya bahwa marja` al-taqîid sebagai ulama yang memenuhi persyaratan ijtihad merupakan kepanjangan dari risalah dan misi para ma`shûmîn. Namun disisi lain, institusi marja`iyyah adalah produk sejarah yang mengalami perubahan dari masa ke masa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi obyektif Indonesia yang plural dan majemuk mempunyai titik persamaan dengan kultur di Iran dan Irak, namun pada sisi lain juga mempunyai titik perbedaan yang tidak dianggap ringan. Oleh karena itu, mempertimbangkan aspek keindonesiaan hendaknya komunitas Syi`ah berani membuat sistem pemikiran tersendiri tentang konsep marja`iyyah yang disesuaikan dengan kondisi keindonesiaan hingga kendala dan hambatan internal dan eksternal dapat diminimalisir. Dalam catatan sejarah, dikenal ulama Makkah, Bashrah, Kûfah, Mesir dan lain sebagainya tanpa merujuk kepada satu institusi yang ketat. Keberadaan Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia sudah sepatutnya Indonesia mempunyai marja` al-taqlîd sendiri walau tidak harus sama dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh hawzah `ilmiyyah di Qom dan Najaf. Dalam dunia akademis seorang marja` al-taqlîd tidak terlalu jauh dengan seorang guru besar dalam bidang fikih.

Kedua, hadis Imam Mahdi yang menegaskan bahwa “apabila ada seorang fukaha yang menjaga dirinya, memelihara agamanya, melawan hawa nafsunya dan taat kepada Maulanya” mengisyaratkan sebuah keterbukaan. Artinya memberikan peluang kepada siapa saja untuk menjadi mujtahid dengan karakter tersebut tanpa harus diakui atau dilegalisasi oleh ulama dari Negara lain. Adapun model atau sistem pendidikan hawzah yang merupakan ciri khsusus sekolah ijtihad dapat didirikan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bukankah sekarang di Indonesia sudah ada beberapa hawzah `ilmiyyah dan menurut hemat penulis pendidikan hawzah yang ada di Indonesia tidak kalah dengan hawzah yang ada di Iran maupun Irak. Hadis itu tidak mengisyaratkan bahwa seorang muqallid hanya boleh mengikuti pendapat atau fatwa seorang mujtahid. Maka tidak ada masalah dan kesalahan apabila seseorang mengikuti pendapat seorang mujtahid dalam satu kasus dan mengikuti fatwa lain dalam kasus yang berbeda.

Ketiga, pendapat Ustadz Miftah Rakhmat yang mengatakan bahwa keberadaan marja`iyyah akan mengakibatkan stagnan pemikiran karena jauh jarak secara akademis antara mujtahid dan muqallid. Menurut hemat penulis pendapat itu tidak mengenai essensi tentang marja`al-taqlîd karena keberadaan marja` al-taqlîd dan muqallid-nya justru akan memberikan peluang dialog yang rasional dan obyektif. Disadari bahwa seorang yang ahli dalam satu bidang tertentu belum tentu menguasai bidang lain. `Alî Syarî`atî dan para pemikir Iran lainnya yang berlatar belakang sosiologi atau politik, tentu bukan tempatnya apabila diposisikan seperti marja` al-taqîid. Itu seperti analogi seorang ahli tafsir ingin dimasukkan dalam kategori dokter karena dapat merukyah seseorang dengan zikir tertentu. Institusi marja` al-taqlîd lahir dari sebuah kesadaran ilmiah dan marja` al-taqlîd itu adalah sebuah sistem pemikiran yang dibuat oleh ulama-ulama Syi`ah di Iran, Irak dan beberapa Negara lainnya. Menurut hemat penulis bahwa mempertahankan institusi marja` al-taqlîd adalah sebuah pandangan dan tindakan rasional, namun tidak dapat digeneralisasi. Ada juga kenyataan yang berbeda satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila ulama-ulama Syi`ah di Indonesia membuat sebuah sistem pemikiran marja` al-taqlîd yang disesuaikan antara nilai-nilai universal dan kondisi obyektif yang bersifat lokal dan partikular.

Keempat, institusi marja`iyyah lahir dari keyakinan kepada ahl al-bayt nabi. Dan marja`iyyah adalah implementasi hukum ahl al-bayt yang dilakukan melalui proses ijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ushûliyyûn. Namun ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan intelekual untuk meng-istinbâth-kan hukum dari dalil al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal ini menjadi hal yang sangat sulit apabila sebuah fatwa marâji selalu bersifat universal. Ayatullah Husayn Nûrî al-Hamdânî menegaskan bahwa seorang yang hendak menjadi mujtahid harus menguasai ilmu bahasa dan kaidah-kaidahnya, menguasai kitab al-Qur’an dan ilmu yang berkaitan dengannya, menguasai ilmu ushûl al-fiqh, menguasai hadis-hadis yang datang dari ahl al-bayt, menguasai ilmu rijâl dan dirâyah al-hadîts, serta mampu mengadakan penelitian terhadap fatwa-fatwa yang ada. Persyaratan ini sangat normatif dan global. Sedangkan pada kenyataannya ada beberapa persoalan keindonesiaan yang harus dijawab dengan pendekatan ilmu-ilmu modern. Dengan dasar kemaslahatan, maka sudah saatnya komunitas Syi`ah di Indonesia membuat suatu lembaga atau institusi marja` al-taqlîd yang menjembatani antara kepentingan pribadi yakni komunitas Syi`ah dengan kepentingan kebangsaan, hingga walau mereka berbeda dalam marja` al-taqlîd-nya, namun demi kemaslahatan yang bersifat nasional, komunitas Syi`ah dapat menyepakatinya. Hal ini senada dengan pernyataan ABI dalam bukunya Syi`ah Menurut Syi`ah, bahwa marja` al-taqlîd hanyalah lembaga konsultasi yang boleh diikuti dan boleh diabaikan. Menurut hemat penulis sikap ABI merupakan suatu kemajuan yang luar biasa demi terwujudnya pelaksanaan agama yang tidak bertentangan dengan kondisi obyektif dengan hukum formal yang berlaku di negeri ini. Sebab bagaimanapun komunitas Syi`ah di Indonesia adalah orang Indonesia yang bermazhab Syi`ah, bukan orang Syi`ah yang berkewarganegaraan Indonesia.

Kelima, menurut Ustadz Miftah Rakhmat bahwa kemunculan marja`iyyah didasarkan atas proses sosial politik yang menyertainya. Itu adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang marja`iyyah pada tataran institusi merupakan produk sejarah, hasil pola pikir ulama Syi`ah dalam merespon semua yang ada di sekitarnya. Berangkat dari fakta sejarah itu, maka marja`iyyah sebagai institusi perlu segera didirikan di Indonesia oleh ulama-ulama Syi`ah untuk menyikapi berbagai problematika umat yang bersentuhan dengan kepentingan komunitas Syi`ah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Fitnah terhadap kaum Syi`ah di Indonesia harus segara diatasi oleh institusi marja`iyyah yang bersifat mengikat kepada umatnya. Kondisi hari ini tidak dapat diselesaikan melalui ormas seperti ABI dan IJABI atau Ikmal tetapi harus melalui lembaga atau institusi marja` yang mempunyai kekuatan hukum fikih, baik fikih ibadah, muamalah maupun siyasat.

Pada sisi doktrinal, penelitian ini mencari tahu fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh marâji` dalam bidang ibadah dan muamalah yaitu dalam ranah furû`al-dîn[43] yang kemudian akan diketahui apakah fatwa-fatwa marâji` tersebut diaplikasikan atau tidak oleh Muslim Syi`ah di Indonesia.

Fatwa

Fatwa yang dikeluarkan oleh para marja` al-taqlîd memiliki ciri khusus yang membedakannya.

Pertama, fatwa bersifat zhannî (spekulatif), karena ia produk istinbâth. Oleh karena itu, hasil ijtihadnya beragam dan berbeda-beda. Sebagaimana dikemukakan oleh `Abd al-Wahâb Khalâf dan beberapa ulama, bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum syariat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.[44] Fikih itu adalah hasil pola pikir para mujtahid dalam melihat teks dan hubungannya dengan konteks. Sebuah keniscayaan apabila hasil sebuah ijtihad mujtahid berbeda dengan hasil ijtihad mujtahid yang lain. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah ijtihad berbeda hasilnya, di antaranya bisa disebabkan karena berbeda metode yang digunakannya dan berbeda pemahaman atau penafsiran.

Kedua, fatwa umumnya berupa pernyataan universal, tidak partikular, kecuali berupa identifikasi subjek hukum. Fatwa yang berhubungan dengan masalah yang bersifat universal seperti masalah kemanusiaan, keadilan, kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang bersifat universal. Fatwa dalam bentuk seperti ini akan berlaku umum tanpa memperhatikan wilayah Negara dengan batas territorial dan demografis tertentu.

Ketiga, fatwa yang meniscayakan taklid dan ihtiyâth. Fatwa bentuk ini mengikat muqallid-nya, sedangkan hukum fatwanya didistribusikan dalam risâlah al-`amaliyyah. Salah satu syarat seorang marja` al-taqlîd adalah menulis buku panduan ibadah dan muamalah praktis yang disebut dengan risâlah `amaliyyah. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa selain mujtahid kelompok manusia dibagi menjadi muqallid dan muhthath. Buku risâlah `amaliyyah ini adalah panduan dalam beribadah khusus untuk muqallid dan muhtâth dalam mengamalkan ajaran agama terutama fikih ibadah dan muamalah.

Keempat, buku risâlah al-`amaliyyah bersifat praktis. Oleh karena itu, tidak dilengkapi dengan dalil atau argumentasi mengapa sebuah fatwa itu ditetapkan. Karena memang secara rasional seorang awam tidak membutuhkan argumentasi dalam melaksanakan sebuah fatwa.

Kelima, fatwa yang dikhususkan dalam masalah tertentu seperti ibadah dan muamalah. Fatwa bentuk ini terdakang sudah terdapat dalam buku risâlah al-`amaliyyah namun tidak sedikit berupa kumpulan fatwa dari marja` al-taqlîd.

Keenam, fatwa adalah sebuah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh mereka yang telah mencapai mujtahid. Fatwa yang dikeluarkan oleh mereka yang bukan mujtahid tidak dapat diamalkan karena orang awam tidak ada kewajiban untuk mengikuti selain mujtahid. []

Catatan akhir:

[1] Ayatullah Muntazhirî, al-Ahkâm al-Syar`iyyah `ala Madzhâb Ahl al-Bayt, (Tehran: Intisyârât Tafakkur, 1413H.), h.9.

[2] Syi`ah Imâmiyyah atau Syi`ah Ja`fariyyah adalah Syi`ah yang mengakui dua belas imam. Dimulai dari `Alî ibn Abî Thâlib, Hasan ibn ‘Ali, Husayn ibn `Alî dan Sembilan orang keturunan Husayn. Syi`ah Ismâ`îliyyah dan Syi`ah Zaydiyyah tidak diakui keberadaannya oleh Syi`ah Imâmiyyah.

[3] Sekolah kader mujtahid yang akan melahirkan marja` al-taqlîd itu melalui tiga tahapan. Tahapan pertama disebut kelas mukadimah, ditempuh selama lima sampai tujuh tahun. Tahapan kedua, kelas suthûh dapat ditempuh selama sepuluh tahun dan ketiga, kelas bahts al-kharîj dapat ditempuh antara tiga puluh sampai empat puluh tahun.

[4] Yang dimaksud dengan mengikuti marja` hidup adalah apabila pertama kali bertaklid, maka harus bertaklid kepada marja` yang masih hidup, namun apabila marja` yang diikutinya itu meninggal dunia, maka dia boleh melanjutkan bertaklid kepada marja` yang sudah meninggal namun dalam hal-hal tertentu harus merujuk kepada marja` yang masih hidup. Seperti mereka yang ber- marja` kepada Imam Khomaynî, maka setelah beliau meninggal mereka merujuk kepada `Alî Khâmaneî karena `Alî Khâmaneî menggunakan Tahrîr al-Wasîlah bagi muqallid-nya

[5] Menjaga diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Karena Marja` al-taqlîd adalah wakil Imam Mahdi. Maka kehadiran imam harus berusaha maksum secara tasyrî`i, karena seorang ahli maksiat tidak boleh diaati.

[6] Ayatullah Sayyid Sîstânî, Minhâj al-Shâlihîn, (Qom: Maktabah Ayatullah Sayyid Sîstânî,1430 H.), Jilid 1, h. 6.

[7] Syi`ah meyakini bahwa kepemimpinan itu merupakan ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-Nya, bahwa keberadaaan seorang nabi karena diangkat dan ditetapkan oleh Allah, demikian juga kepemimpinan. Menurut Syi`ah bahwa Rasulullah saw telah menunjuk `Alî ibn Abî Thâlib sebagai washî-nya sebelum beliau meniggal dunia. Sedangkan menurut Sunni bahwa nabi Muhammad saw tidak meniggalkan wasiat siapa sebagai penggantinya, hingga setelah beliau meniggal dunia, maka di Sunni terjadi peristiwa pemilihan khalifah Abu Bakr dengan jalan musyawarah.

[8] Ayatullah al-`Uzhmâ Sayyid Shâdiq al-Husaynî al-Syîrâzî, loc.cit.

[9] Ahmad Mahmûd Shubhî, Dr., Nazhariyah al-Imâmah, (Kairo: Dâr al-Ma`ârif bi al-Mishr, t.th.), h. 73.

[10] `Abd al-Karîm Alî Najafî, al-Imâmiyyah al-Itsnâ `Asyariyyah Nazhrah fi al-Nasy’ah wa al-Thurâts al-Fikr (Qom: Markaz al-Thabâ’ah wa al-Nasyr li al-Majma` al A’lami li Ahl al-Bayt, t.th), h. 30.

[11] Attamimy, Dr, MA, Ghadîr Khum Suksesi Pasca Wafatnya Nabi Muhammad saw, (Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010), h. 25

[12] Abu`Alî al-Fadhl ibn al-Hasan al-Thabarsî, Majma’ al-Bayân fi Tafsîr al-Qur’ân, (Tehran: Intisyârât Nasyr Kharsu, t.th.), Jilid 1, h. 380.

[13] Dalam perspektif Syi`ah, hirarki manusia menuju imam bermula sebagai hamba Allah, kemudian naik menjadi nabi Allah. Pada tahapan ini manusia sudah mempunyai beban untuk berdakwah terhadap dirinya sendiri dengan mengamalkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Selanjutnya menjadi rasul. Pada level ini seseorang telah diberi amanat untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Setelah menjadi rasul, atas izin Allah naik derajatnya menjadi khalîl atau kekasih Allah dan puncak dari hirarki risalah adalah ketika seseorang menjadi Imam. Nabi Ibrâhîm diangkat menjadi imam setelah menjadi nabi dan rasul.

[14] Abu`Alî al-Fadhl ibn al-Hasan al-Thabarsî, loc. cit.

[15] Abu Ja`far Muhammad ibn Ya`qûb al-Kulaynî, Ushûl al-Kâfî, dalam bab Thabaqah al –Anbiyâ’, wa al-Rusûl wa al-Aimmah, (Qom: Intisyarat Anshariyan, t.th.), h. 40.

[16] Nukhbah al-`Ulamâ’, al-Imȃmah wa al-Wilâyah fî al-Qur’an wa al-Sunnah, (Qom: Markaz al-Thaba’ah lil Majma’ al-`Âlami li Ahl al-Bayt, t.th.), h. 38.

[17] Imam Baqir berkata, Demi Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan bumi ini setelah wafatnya nabi Adam melainkan adanya seorang imam. Lihat Muhammad Muhsin Faydh Kȃsyȃnî, al-Syȃfî, (Tehran: Dâr Lawh al-Mahfûzh, 1425 H.), Jilid 1, h. 255.

[18] Ayatullah Sayyid Ibrȃhîm al-Hijâzî, Âyȃt al `Aqȃ`id, (Masyhad: Muassasah al-Thaba’ wa al-Nasyr al-Thabî`ah li al-Astȃnah al-Ridhawiyah al-Muqaddasah, 1424 H.), h. 275.

[19]Maqȃm syar`i adalah kedudukan yang diperoleh karena upaya manusia atas pertolongan Allah untuk selalu taat dan tunduk kepada syariat yang diturunkannya. Sedangkan maqâm takwînî adalah anugerah Allah Ta`ala kepada manusia pilihannya. Kemaksuman adalah kedudukan yang telah mencapai kedua maqâm tersebut.

[20] Khudori Beik, Ushûl al-Fiqh, (Bayrût: Dâr al-Fikr,1981), h. 370.

[21] Al-Âmidî, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, (Bayrût: Dâr al-fikr, 1996), Jilid 2, h. 310.

[22] Markaz Nun li Ta’lif wa al-Tarjamah, Madkhal fî ‘Ilm al-Ushûl, (Bayrût: Jam`iyyah al-Ma’ârif al-Islâmiyyah al-Tsaqafah, tth.), h. 52.

[23] Muhammad Bâqir al-Shadr, Durûs fî `Ilm al-Ushûl al-Halaqah al-Ûla wa al-Tsâniyah, (Qom: Majma` al-Fikr al-Islâmî, 1419H.), Jilid 1 h. 156.

[24] Abu Ja`far Muhammad ibn Ya`qûb al-Kulaynî, op. cit., Jilid 1, h. 14.

[25] Muhammd Ridhȃ Musyfiqî Pur, Ta`lîm al-Ahkâm, (Qom: Dâr al-Hadîts, 1428H.), h.12.

[26]Ayatullah Ja`far al-Subhȃnî, Târîkh al-fiqh al-Islâmî wa Adwȃruhu, (Qom: Muassasah Imam al-Shâdiq, tth.), h. 195.

[27]Al-Sayyid Ridha al-Shadr, al-Ijtihâd wa al-Taqlîd, (Qom: Markaz Intisyârât Daftar Tablîgاât Islȃmî Huze Ilmi-ye, 1420 H), h. 26.

[28]Abu Hâmid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, al-Mustashfa fî ‘Ilm al-Ushûl, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1996), h. 342.

[29] Menurut Syi`ah untuk mengikuti seorang mujtahid ada beberapa ketentuan, diantaranya seseorang harus mengetahui bahwa seseorang itu adalah mujtahid dan layak diikuti karena telah popular kealimannya, atau karena ada buku yang bias dijadikan rujukan yang mencerminkan bahwa mujtahid itu paling alim dari beberapa mujtahid yang diketahuinya. Atau juga melalui rekomendasi dua orang alim yang menjelaskan tentang kealiman seorang mujtahid.

[30]Ayatullah Muhammad Hasan al-Qâdirî, al-Mabâhits fî Ushûl al-Fiqh, (Qom: Muassasah Bustân al-Kitâb, 1429H.), h. 666.

[31] Al-Sirah al-Uqalâ’ atau pembuktian historis para pemikir, bahwa untuk bertaklid kepada seorang Marja` al-taqlîd adalah disaksikan oleh dua orang pemikir yang terpercaya bahwa Marja` itu layak untuk diikuti.

[32]Bertaklid akan disebut taklid buta bila seorang muqallid mengikuti orang yang tidak memiliki pengetahun, namun orang awam mengikuti orang alim sebuah keniscayaan intelektual.

[33] `Abd al-Karîm Zaydan, loc. cit.

[34] Pendekatan yang menggunakan konsep logis positivis yang menyatakan bahwa hukum serupa dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat independen, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 11.

[35] Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat `Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

[37] Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 84

[38] Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 55

[39] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

[40] Sumber sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang sifatnya telah jauh dari sumber aslinya. Lihat Moh. Nazir, op.cit., h. 50

[41] Sunah menurut Syi`ah adalah perkataan, perbuatan dan takrir para ma`shûmîn yaitu Rasulullah, Fâthimah, `Alî ibn Abî Thâlib, Hasan ibn `Alî, Husayn ibn `Alî hingga Imam Mahdi. Menurut Syi`ah orang maksum sebanyak 14 orang yaitu ahl kisâ’ dan Sembilan orang dari keturunan Husayn as.

[42] Muhammad `Alî al-Taskhîrî, Mâdhî al- Marja`iyah al-Syî`ah wa Hâdhiruha, (Tehran: Majma` al –`Alamî li al-Taqrib bayna al-Madzâhib al-Islâmiyyah, 1431 H), h. 14.

[43] Menurut mazhab Syi`ah Imâmiyyah bahwa furû` al-dîn meliputi sepuluh hal yaitu salat, zakat, puasa, haji, jihad, amar makruf, nahi mungkar, khums, barâ’ah dan tawliyyah.

[44] `Abd al-Wahâb Khalâf, `Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Indonesia: al-Haramayn, tth.), h. 11.

File PDF dari Sinopsis Disertasi Dr Muhammad Zuhdi bisa diunduh (download) di E-Book (Al-Tanwir) di bawah ini:

| Sinopsis_Disertasi_Dr-Muhammad-Zuhdi_Marjaiyyah_di_Indonesia.pdf |

RSS Feed

RSS Feed